猕猴常见病毒性疾病及其防治

图一:B病毒

1、猴疱疹病毒感染

猴疱疹病毒(Herpesvirus simiae)又称B病毒,属疱疹病毒科。B病毒的自然宿主主要为猕猴属动物,包括猕猴、食蟹猴、日本猴(雪猴)、红尾猴、豚尾猴、短尾猴和藏酋猴,这些猴主要分布在亚洲。病毒也可感染其他灵长类动物,这种情况被认为是外源宿主,感染的结局往往是很快发病死亡。患病动物鼻腔黏液、口腔及生殖道分泌物均可传染给其他动物。母猴垂直传播给仔猴的概率极低。感染动物虽然在口腔或生殖道会出现损伤但症状并不明显。猻猴被感染后一般终生带毒,但是不表现或者很少表现临床症状。

猕猴可以通过唾液和生殖道向外排毒,特别是在受到应激或者免疫抑制时,外观表现口炎、结膜炎、口腔溃疡等症状。猕较之间的病毒一般是通过交配、咬伤或者抓伤等方式传播。

虽然携带B病毒的猕猴不表现或者很少表现临床症状,但是如果人类感染B病毒后不及时使用抗病毒剂治疗,死亡率将超过70%。患者出现脑膜炎、脑脊髓炎,耐过患者常有脑炎后遗症。自1932年以来,全球有正式报道的感染病例已超过43例,主要来自美国、英国和加拿大。大多数病例都有与猴子直接的接触,如咬伤、抓伤或者黏膜接触了猕猴的体液或者分泌物,间接接触主要是被污染的针头刺伤或笼具划伤。

工作中接触猴子的检疫人员、实验人员以及饲养人员,存在感染此病的风险,所以要特别注意防护。接触猕猴的过程中,严防被猕猴咬伤、抓伤,被笼子划伤;防止猕猴的分泌物接触眼黏膜以及皮肤伤口。在实验室从事病毒分离以及血清学实验,必须在达到安全级别的实验室内进行,同时需要注意防止被针头、玻璃器皿等划伤,防止培养物接触眼黏膜以及皮肤伤口。一旦发生以上情况,要在尽量短的时间内用生理盐水清洗,伤口内部也要彻底清洗以减少病毒感染的机会。

图二:猴D型反转录病毒

2、猴D型反转录病毒感染

猴D型反转录病毒的同义名是猴艾滋D型反转录病毒。猴D型反转录病毒(Simian type D retrovirus ,SRV)是猴艾滋病(SAIDS)的两类病原之一(另一类为猴免疫缺陷病毒SIV)。目前至少已在10种猴中发现SRV感染,包括猕猴、苏拉威西黑猴、短尾猴、食蟹猴、台湾岩猴、戴帽猴、僧帽长尾猴、豚尾猴、日本猴和黑猿等。SRV对不同年龄的猴致病性有差异,3岁以上的猴抵抗力较未成年猴强,对不同种类的猴致病表现也有不同。

自然条作下,SRV不能经消化道感染,而主要是在猴子打斗、撕咬过程中,通过含毒的唾液而感染。实验条件下,静脉注射带毒的血液、血浆,脑脊液,细胞提取物、细胞培养物上清液等都可引起动物感染。SRV主要靶细胞是淋巴细胞,但靶细胞上的受体还不清楚。SRV感染后造成T淋巴细胞和B淋巴细胞耗竭,引起猴获得性免疫缺陷综合征(SAIDS)。SAIDS的临床表现与人类的艾滋病(AIDS) 很相似。其基本特征征是持续性全身淋巴结肿大,同时还伴有下列一

种或多种表现:①脾脏肿大,淋巴结持续性肿大;②中性粒细胞减少;③淋巴细胞减少;④外周血中有异常的单核细胞;⑤贫血(血细胞压积<30%);⑥体重下降(大于10%);⑦持续发热(>39. 5℃);⑧持续性、顽固性腹泻;⑨抗菌治疗无效的慢性感染; ⑩严重的坏坏死性牙龈炎或胃肠炎。

SRV感染的诊断除了临床检查外,常用的实验诊断方法有ELISA、免疫斑点实验、免疫印迹(Western blotting)、间接免疫荧元(IFA)、病毒分离等。常用的ELISA和IFA作为初筛方法,但是,无论ELISA还是IFA, 在检查猴血清中的SRV抗体时,非特异反应比较严重。在普查非SAIDS流行猴群时,两种方法的假阳性率均可达80%或更高,必须用免疫印迹检测特异性抗体才能确认。

图三:猴免疫缺陷病毒

3、猴免疫缺陷病毒感染

猴免疫缺陷病毒(Simian immunode ficiency virus, SIV) 又名猴Ⅲ型免疫缺陷病毒(STLV-Ⅲ)。猴免疫缺陷病毒是猴艾滋病(SAIDS) 的两类病原之一(另一类为猴D型反转录病毒)。SIV的自然传播途径可能与HIV相同,主要通过猴子之间的厮打、亲昵接触和性接触而传播,也有母婴传播的可能性,污染的器械、用具可以传递SIV,而偶然接触传播本病的可能不大。

SIV感染主要破坏免疫系统,表现为细胞免疫和体液免疫缺陷。猴艾滋病的主要临床表现是,全身淋巴腺病,尤以腋下和腹股沟淋巴结最常受累,实验接种后3周即可出现外周淋巴结肿大。尽管淋巴腺病不是猴艾滋病的特有症状,但在本病中始终可见,且先于其他症状6~12个月出现。病猴体温升高,可达39. 5℃以上(猴的正常体温为36. 7~38.9℃);持续性消瘦,体重减轻一般在10%以上,实验接种猴体重减轻最高可达60%;贫血(红细胞压积<30%);持续性腹泻,呈现胃肠炎症状。SIV 还可侵袭中枢神经系统,发生脑炎和(或)脑膜炎。有的病猴还发生皮肤纤维瘤,多数病猴发生皮疹。呼吸系统也常受侵袭,表现为肺炎、间质性肺炎,有的还伴有卡氏肺囊虫感染。此外,还常累及心血管系统、肌肉骨骼系统、泌尿系统等。

实验室检查患病猴,表现白细胞总数减少、血小板数减少、红细胞压积降低。外周血涂片可见异常的单核细胞,细胞内出现空泡样细胞质和明显的核仁,血液中总蛋白和白蛋白减少,a球蛋白增多,IgG、IgA和IgM均减少。

猴免疫缺陷病毒的诊断包括以下儿点。①病毒分离:分离病毒的最好材料是可疑的血液、脾脏。取可疑病猴的外周淋巴细胞、血清或脾淋巴细胞,与人肿瘤T 细胞HUT-78或人T细胞共同培养,经12~18天测定培养液中的反转录酶活性。在感染的HU7-78细胞中,高水平的反转录酶活性可持续3个月以上。分离反转录病毒时可通过电镜观察、核酸杂交、PCR等方法检测。②免疫-血清学检查:检测和诊断SIV感染的常用血清学方法有ELISA、间接免疫荧光实验、免疫印迹实验等。ELISA应用较多,敏感性较高,主要用于猴群SIV感染的普查,但易出现假阳性,其结果需经免疫印迹等确证,免疫印迹主要用于SAIDS的预防控制,

SAIDS的预防控制,主要在于消灭传染源,切断传播途径,所以要加强检疫,发现SIV感染猴,要迅速隔离,及时扑杀。

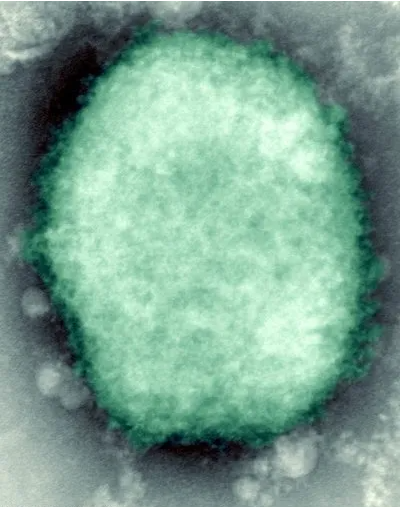

图四:猴痘病毒

4、 猴痘

猴痘是猴痘病毒(Monkeypox virus)引起,是猴和猩猩的一种以皮肤出疹为特征的热性传染病。猴痘病毒抵抗乙醚,对干燥有较强的抵抗力,但易被氯仿、甲醇和福尔马林灭活。56℃加热30 min,也易使其灭活(林昆华,1994)。

本病主要经呼吸道和消化道感染。猴群中可能存在隐性感染,因为从采自健康猴的肾细胞培养物内有时可以分离到猴痘病毒。

各种猴类,包括狒狒和猩猩,均易感染猴痘,狒狒似乎更易感染。幼猴可能发生重复感染而死亡,死亡率为3%~50%。猩猩的症状轻重不一。病初体温升高,7~14天内出现皮疹,皮疹多而散在,直径1~4 mm,分布于脸部、口腔黏膜、躯干、臀部和四肢,通常最多出现于手掌和脚掌上。丘疹迅速变为水疱和脓疱,最后干涸结痂。取病变部作组织学检查,可见上皮细胞变性、网状内皮细胞增生和炎性细胞浸润,并在感染细胞内见到大量的小型嗜酸性胞浆内包涵体。

猴痘主要由感染了病毒的动物咬伤人类或人类接触了这些动物的体液、分泌物和血液而感染。因此,猴痘的预防主要是避免接触这些带有病毒的动物。

图五:猴出血热病毒

5、猴出血热

猴出血热病毒(Simian hemorrhagic fever virus, SHFV)为猴出血热(SHF)的病原,该病是猕猴的一种高度致死的烈性传染病。SHFV 感染谱很窄,只能使猕猴属动物感染发病。在其他种类的猴群中,该病毒只引起无症状的慢性带毒感染,使这些猴成为病毒的贮存宿主。

SHF并非野生猴群自然流行的疫病,该病主要在人工饲养的猕猴群中暴发流行,发病率和死亡率极高,有时可达100%,可造成巨大损失。该病在猕猴群主要是通过直接接触、间接接触(主要是指通过病毒污染的笼子和其他用具传播)和气溶胶途径传播。SHF发病急,传播迅速,自然发病的潜伏期可短至1~2天,一昼夜时间疫病即可在整个猴群暴发,发病3天后就可发生病猴死亡。人工接种的潜伏期为3~7天,7~13天内大部B分感染猴死亡。

SHFV可引起猕猴等所有猕猴属动物发病死亡。SHF的临床症状与病理变化与其他出血性疾病相似,主要症状有发病急、发热、面部水肿、厌食或饮食困难、脱水、蛋白尿、发绀、皮肤有出血斑(或点)、鼻出血、血痢和深度休克等,大部分发病动物死亡。主要病理变化有全身皮肤广泛的由小到大的出血灶,小肠前段出血性坏死,脾肿大,血管内凝血和广泛的淋巴组织损伤。

目前尚来有疫苗应用。为防止此病的发生和蔓延,对外来动物要采取严格的检疫及隔腐措施,认真做好消毒工作,以阻断传染途径(林昆华,1994)。一般广谱抗菌药、多种维生素以及电解质治疗均没有明显效果。

图六:麻疹病毒

6、猴麻疹

猴麻疹(Monkey measls)是由麻疹病毒引起的灵长类动物的一种传染病。麻疹病毒属副粘病毒属,属于副粘病毒科麻疹病毒属的麻疹病原病毒。猴麻疹病毒的病原与人类麻疹病原体为同一类病毒,可引起人与猴、猴与猴之间相互感染。可由猴传给敏感的人,同样也可以由人传给猴。病毒存在于患者的痰、鼻、咽腔分泌物中,以飞沫传染,引起上呼吸道的卡他症状和结膜炎。猕猴在天然居住地并没有麻疹,猴麻疹是在人工饲养的环境下感染人麻疹病毒后发生的。根据有无临床症状,可将猴麻疹分为显性感染和隐性感染2类。隐性感染的猕猴不出现明显的临床症状,但体内会有麻疹抗体出现。显性感染麻疹的猕猴表现有结膜炎、全身性出现红色斑疹。

临床上,猴麻疹会引起猕猴急性呼吸道传染病,发病过程分为前驱期、出疹期和恢复期,不同时期有不同症状。猴麻疹前驱期,从发病到出疹为6~15日。主要症状有发热及上呼吸道卡他症状,精神不振、厌食,在口腔颊黏腹处出现细砂样灰白色小点,具有特征性诊断意义。猴麻疹出疹期主要表现为全身症状及上呼吸道症状加剧,体温持续升高,精神萎靡、嗜睡、厌食。皮肤出现玫瑰色斑丘接,疹间皮肤正常,皮疹加压褪色。猴麻疹恢复期,在猕猴皮肤上留有棕色色素斑,随皮疹隐退全身中毒症状减轻,热退,精神、食欲好转,咳嗽改善而痊愈,一般猴麻疹死亡率为5%~ 10%。

本病的传染源主要是人,因此在加强对猴群的管理和饲养区及饲养区附近环境卫生消毒的同时,应加强饲养管理人人员的自身防护和定期检疫,若工作人员发生麻疹,应立即隔离,严禁与猴群接触。由于麻疹等人兽共患病原对乙醚、氯仿、紫外线等敏感,可在猕猴饲养场出人口处建一个简易消毒池及装紫外线灯的走廊。同时一旦发现猕猴被麻疹病感染时,应及时进行行抗菌治疗,对于体温过高而导致患病猴脱水症状发生时,应及时补给维生素、葡萄糖及体液。